Es ist ein ungewohnter Anblick am Fusse der Ruinen. Jener Mann mit der orangen Leuchtweste und der Aufschrift «Stadt Bern». Er hat sich nicht verlaufen, sondern ist eigens für die Grasburg angereist. Andres Ambauen ist Bereichsleiter beim Hochbau der Stadt Bern und verantwortlich für die Arbeiten am Mauerwerk.

Sandstein auf Sandstein

Die Stadt Bern ist seit 1894 Besitzerin der Ruine. Nicht aus Zufall. Damals war die Hauptstadt auf der Suche nach Wasserquellen für die Versorgung und das dazugehörige Gut «Schlössli» liegt in einem Quellgebiet. Die Zeiten ändern sich und heute ist Bern nicht mehr darauf angewiesen. Für Ambauen und sein Team ist die nun notwendige Sanierung dennoch keine Alibiübung, nur weil die Stadt noch Besitzerin ist. Im Gegenteil. Der Architekt geniesst den Ausflug in die wilde Natur und erklärt, worauf das Team in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern, achtet: «Wir wollen in erster Linie die Bausubstanz erhalten und ersetzen nur jene Steine, die von der Witterung zerstört wurden. Die Burg besteht aus Sandstein. Dieser ist bekanntlich weicher als andere Gesteine und wittert schneller ab.» Er zeigt auf eine Ecke bei der Hinterburg. Diese steht auf Felsen, die auf drei Seiten steil abfallen. Hier prallen Wind, Regen und Eis mit voller Wucht auf das historische Gemäuer. Einer der alten Sandsteine ist vom Wind auf die Hälfte seiner selbst zerfressen worden und sollte die vielen Reihen an Steinen über ihm tragen. Früher oder später wäre das nicht mehr möglich. «Wir haben heute die technischen Möglichkeiten, um Sandstein mit Sandstein zu ersetzen. Früher hat man mit härteren Materialen eingegriffen (z.B. Betonsteinen)», erklärt er und zeigt auf einige Quader, die bei genauerer Betrachtung wie Fremdkörper wirken. Das Gerüst rund um den Felsvorsprung ist nichts für Menschen mit Höhenangst und das Material wird mit Helikoptern hergeflogen.

Trutz und Trotz

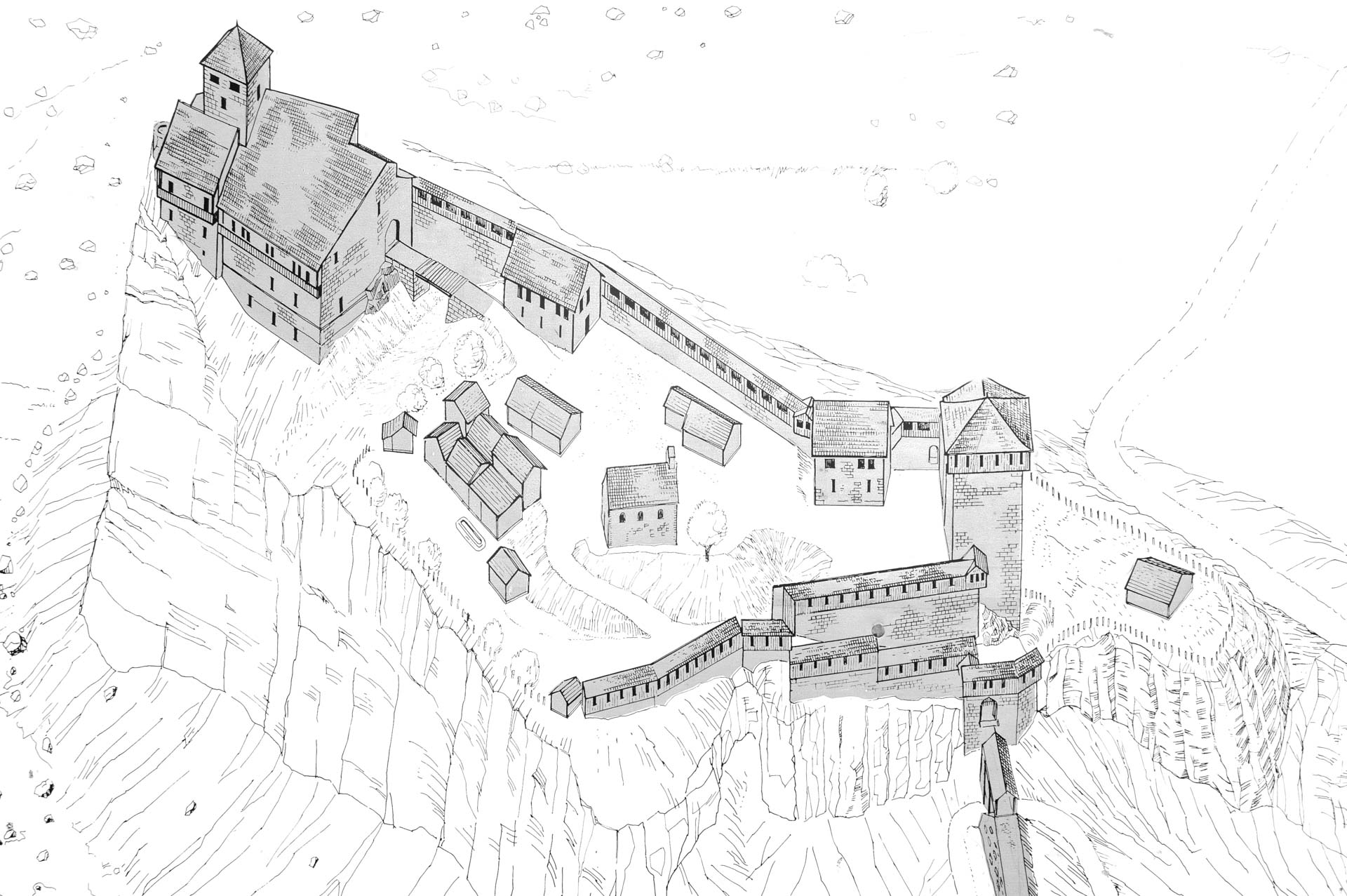

So viel Aufwand für eine Ruine? Unbedingt, wenn man in den Geschichtsbüchern blättert. Die Grasburg war einst die grösste Burg des Kantons Bern. Das deutet schon auf die ehemalige Wichtigkeit hin. Der zweite Hinweis ist der Übername «Trutzburg». Das althochdeutsche Wort für «Trotz» verdeutlicht, wie umkämpft der Hochsitz im Mittelalter war. Die Sense markiert nicht nur heute den legendären Röstigraben, sondern war seit Jahrhunderten eine natürliche und hart umkämpfte Grenze. Damals, als die Burg im 11. und 12. Jahrhundert entstand, gehörte sie dem Hochburgund an. Wenig später wird sie zum Zankapfel zwischen den Savoyern, den Kyburgern und den Habsburgern, ehe die Franzosen (Savoyer) obsiegten. Es folgten Kämpfe entlang der Sense als Grenze zwischen den Katholiken (Freiburg) und den Reformierten (Bern). Zeitweise hat sich wohl die Sense am Fusse der Burg rot gefärbt, so blutig waren einige der Auseinandersetzungen, wie man den Schriften der Savoyer entnimmt.

Ein Mahnmal

Wenngleich heute nur noch Reste an diese Grenze zwischen ganzen Weltanschauungen erinnern, ist sie ein Denkmal, das uns alle ermahnt, dass unser friedliches Nebeneinander von Bern und Freiburg, verschiedenen Glaubensrichtungen und der eigenständigen Schweiz mit vielen Leben bezahlt wurde. Gerne hätten einige noch etwas mehr renoviert, als nur das bestehende Mauerwerk, doch das fiel dem Zankapfel unseres Zeitalters zum Opfer: dem Geld. Den Erhalt der Ruine hingegen nehmen die Stadtberner sehr ernst, wie Ambauen zeigt. Hätten wir heute noch mittelalterliche Verhältnisse, wäre der Stadtpräsident vielleicht nicht Alec von Graffenried, sondern Herzog Alec von der Grasburg, zumindest solange, bis der Schwarzenburger Gemeindepräsident plötzlich Besitzansprüche stellen würde. Urs von Schwarzenburg und Alec von der Grasburg sind sich aber glücklicherweise gut gesinnt und Schwarzenburg dankt es den Stadtbernern, dass sie nun dafür sorgen, dass kein Gras über die Grasburg wächst.