Was die Rudolf Schmid AG an einem Vormittag Mitte Januar in Thörishaus präsentierte, könnte den Heizungsmarkt verändern. Sie stellte eine neuartige WärmeKraft-Kopplungsanlage (WKK) vor, die sich vor allem für Einfamilienhäuser eignet.

Der Begriff WKK (Wärmekraft-Kopplung) steht für Heizungen, die Wärme und gleichzeitig Strom produzieren. Vereinfacht gesagt wird mit einem Motor Strom erzeugt und die dabei entstehende Abwärme zum Heizen «verwertet». Neu ist diese Technologie nicht. Bereits vor 200 Jahren wurde der erste Stirling-Motor gebaut. Grosse Anlagen sind heute in Gewerbezonen und in Siedlungen im Einsatz.

Stromproduzierende Heizungen für einzelne Häuser haben sich auf dem Markt bisher jedoch kaum durchgesetzt.

Die Betonung liegt auf noch. Denn geht es nach Experten der Rudolf Schmid AG und der Klimastiftung Schweiz, könnte der vorgeführte Prototyp den Durchbruch bedeuten.

Stromproduktion verdoppelt

Die patentierte Erfindung soll bisherige Technologien wie Wärmepumpen und Solarenergie ergänzen und vor allem im Winter eingesetzt werden, da dann der Stromverbrauch am höchsten ist. Erschwerend kommt hinzu, dass in den kalten Monaten kaum Solarenergie gewonnen werden kann, wodurch sich der Engpass in der Versorgung von Schweizer Strom zusätzlich verschärft. «Eine Heizung, die auch Strom erzeugt, kann die Lücke schliessen», ist der Genfer Ingenieur Jean-Pierre Budliger überzeugt. Gemeinsam mit der Rudolf Schmid AG hat er sich mehr als zehn Jahre mit der Entwicklung der

Mikro-WKK-Anlage beschäftigt.

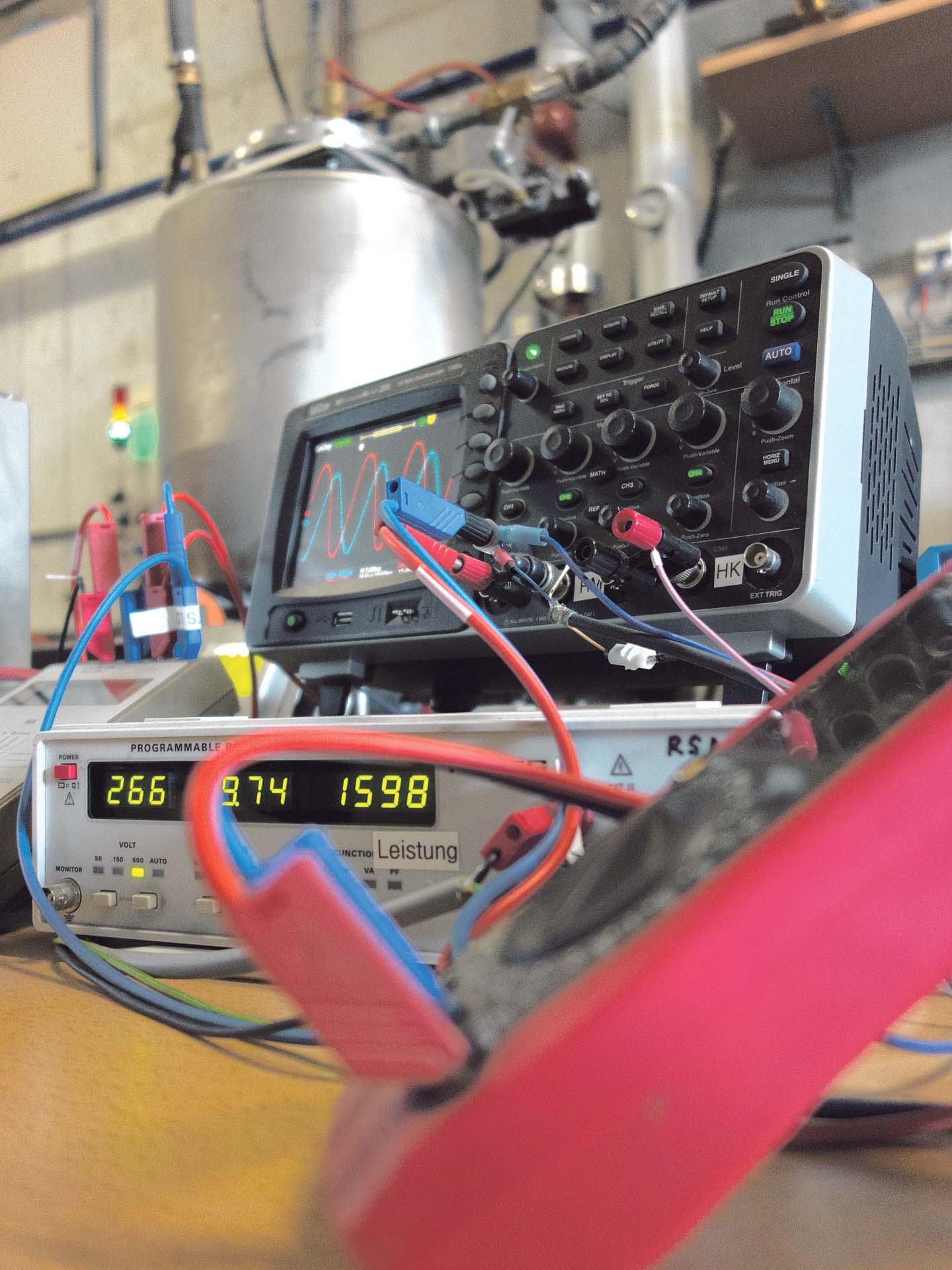

Das Problem bisheriger Kleinanlagen ist ihre Effizienz. Um diese zu verbessern, mussten die Forscher einen Weg finden, um den Wirkungsgrad beim Strom zu erhöhen. Dies ist ihnen gelungen: «Entstanden ist eine Anlage, die doppelt so viel Strom wie bisherige Heizungen dieser Art produziert», erklärte Budliger an der Präsentation. «Zudem braucht die Anlage wenig Wartung und den Schadstoffausstoss konnten wir auf das Niveau einer normalen Gasheizung senken.»

«In der kombinierten Produktion von Wärme und Strom liegt ein grosses Potenzial für die Zukunft», bekräftigte Vincent Eckert, Geschäftsführer der «Klimastiftung Schweiz». Diese unterstützt die Entwicklung der neuen Technologie seit fünf Jahren mit insgesamt 180’000 Franken.

Produzieren wird die Firma die Anlagen nicht selbst. Derzeit verhandelt sie mit Heizungsherstellern, die ein Produkt mit dieser Technologie auf den Markt bringen möchten.