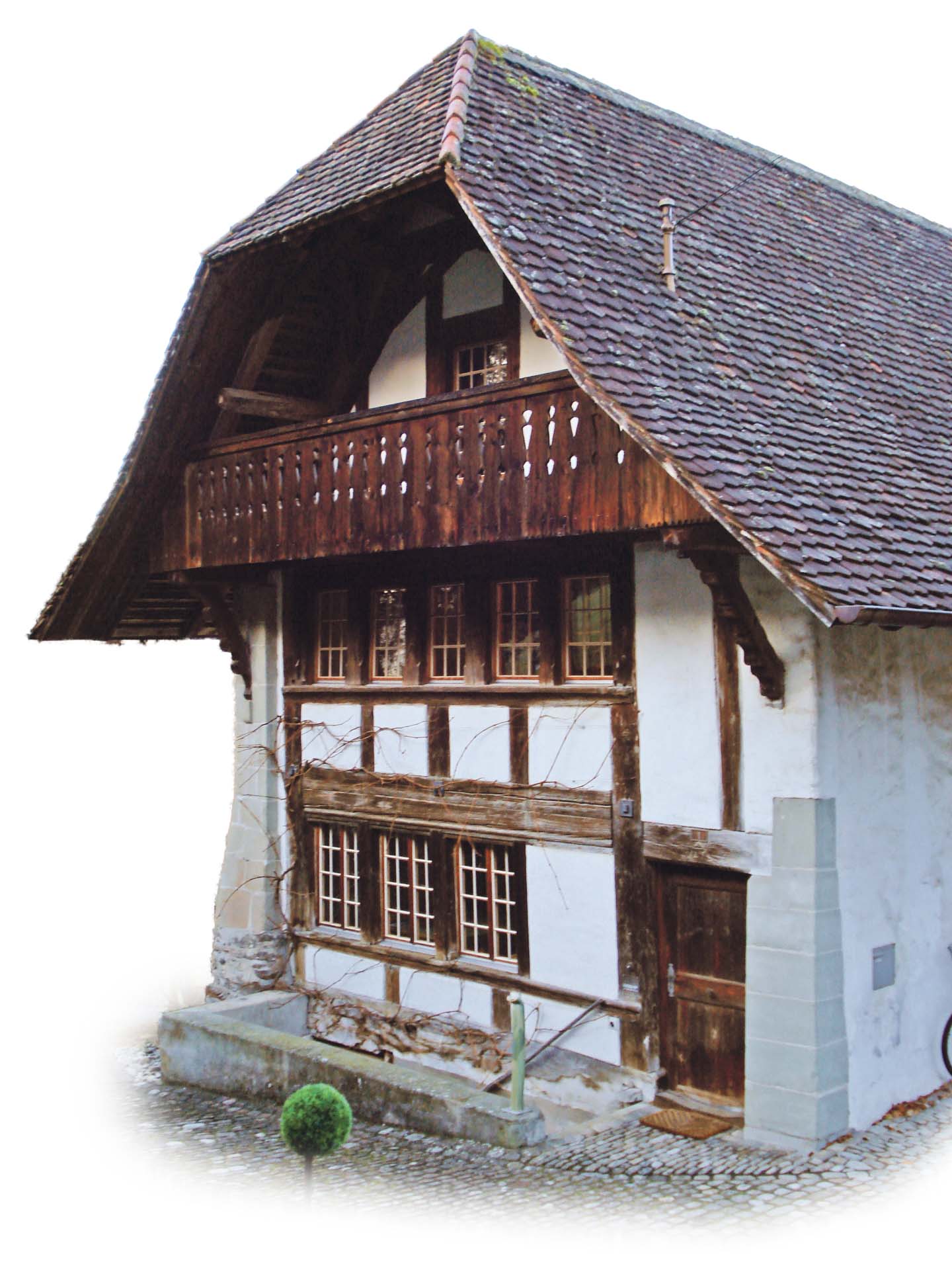

Gemäss Überlieferung ist der Freienhof, der etwas versteckt hinter dem Kreuzplatz liegt, das älteste Gebäude des Städtchens Laupen. Überprüfen lässt sich das nicht, denn es gibt bislang keine Untersuchung zur Baugeschichte des Gebäudes. Aber bereits die Bauweise deutet darauf hin, dass es aus unterschiedlich alten Elementen besteht, die teils gemauert, teilweise aber auch aus eichenem Fachwerk gefügt sind. So besteht die Hauptfront des zweigeschossigen Baus aus Fachwerk. Sie ist links und rechts von zwei Strebepfeilern aus Sandstein eingerahmt, die zu zwei Mauerscheiben entlang den Traufseiten überleiten. Über das Ganze spannt sich ein Halbwalmdach, das wohl aus dem 18. Jahrhundert stammt. Es ist anzunehmen, dass der Kern des «Freienhofes» bis ins 13. oder 14. Jahrhundert zurückreicht; Hinweis darauf könnten auch die Reihenfenster mit durchgehenden Fensterbänken sein, ein typisches Merkmal für diese Zeit. Auch zur älteren Besitzergeschichte weiss man kaum etwas, aber immerhin hilft schon einmal der Name weiter. Dieses Gebäude muss einst ein Wohnbau eines Adeligen gewesen sein.

«Städte»

Laupen ist – wie die meisten heutigen Schweizer Städte – eine von den Siedlungen, die zwischen 1150 und 1350 während der grossen mittelalterlichen Stadtgründungswelle entstand. Damals wurden viele Städte neu gegründet oder bestehende Dörfer zur Stadt erhoben. Viele dieser Städte wurden am Fuss einer bereits vorhandenen Burg gegründet, so etwa Thun oder eben Laupen. Es ist zwar zweifelhaft, ob die Burg von Laupen in die Zeit vor 1000 zurückreicht, aber sie gehört sicherlich ins 12. Jahrhundert.

Ebenso oft aber entstanden die Burgen gleichzeitig mit der jeweiligen Stadt und als Teil der ursprünglichen Infrastruktur. In diesen Anlagen hauste meist nicht der hochadelige Stadtgründer selbst, sondern sein lokaler Stellvertreter, ein niederadliger Vogt. Man nennt solche Anlagen «Stadtburgen» und sie sind weit verbreitet. Das gilt etwa für die Burg Nydegg in Bern oder die Burg von Biel.

Es war aber nicht nur der Vogt, der mit dem Entstehen der Stadt dort seinen Wohnsitz nahm, sondern es gab auch weitere Adelige dort. Meist waren sie es, die im Namen der Stadtgründer, der Zähringer, der Kyburger, der Frohburger oder der Habsburger, unter der Leitung des Vogts die Gründungen organisierten, die Handwerker beaufsichtigten, die Neuzuzüger einwiesen, als Richter und Räte amteten und die Stadt verteidigten. Selbstverständlich behielten sie weiterhin ihre Herrschaften und Burgen auf dem Land, aber sie errichteten sich auch komfortable Bauten in der Stadt.

«Höfe»

Oft wurden diese Gebäude «Höfe» genannt, da sie aus einem Areal mit mehreren Gebäuden bestanden, das ummauert war. Der Adel genoss innerhalb dieser Mauern seine Privilegien. Ein Ausdruck davon war die Tatsache, dass seine Behausung oft den rechtlichen Status eines «Freihofes» besass. Das konnte zweierlei bedeuten. Zum einen hiess das, dass der Besitzer des Hofes von den Steuern und anderen bürgerlichen Pflichten (Wachdienst usw.) befreit war. Zum anderen konnte die Bezeichnung bedeuten, dass der Hof eine «Freistätte» war, eine Zufluchtsstätte für geflüchtete Angeklagte, die dort sicher vor der Verfolgung durch die Justiz waren. Solche Befreiungen vom Stadtrecht galten als höchst prestigereich und zeigten an, dass der Adel zwar in der Stadt lebte, aber dem dortigen Recht nicht vollständig unterworfen war.

Seit dem 15. Jahrhundert achteten die bürgerlichen städtischen Räte vermehrt darauf, dass beim Verkauf solcher Höfe die Käufer sich verpflichteten, alle Lasten, die auf anderen Häusern lagen, ebenfalls zu übernehmen. So waren in den Städten des heutigen Kantons Bern bereits im 16. Jahrhundert fast alle Freistätten verschwunden; nur die Namen von Gebäuden oder Gassen, so etwa in Thun oder eben in Laupen, erinnern noch daran.