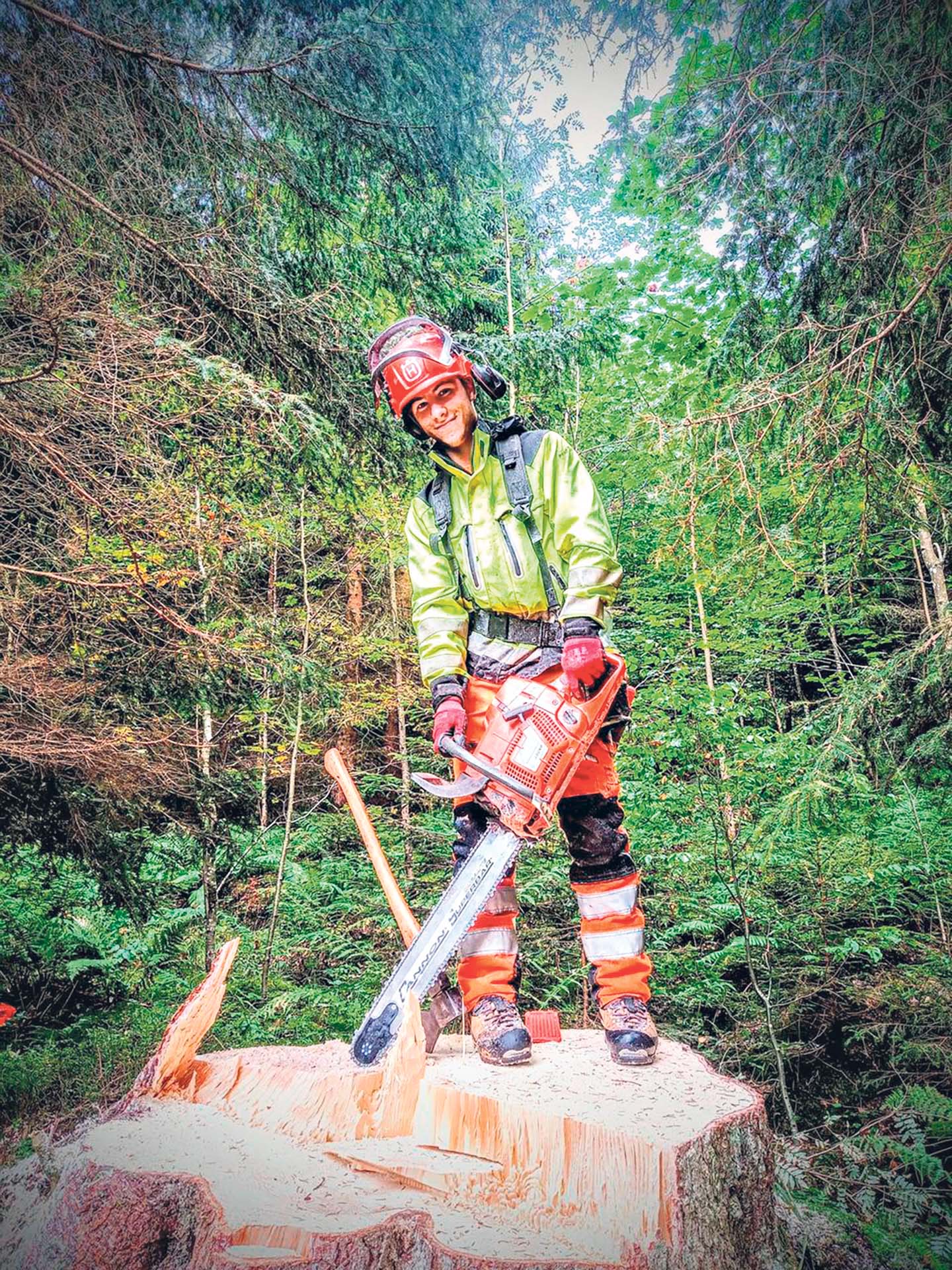

Was diesen Beruf aber von vielen anderen abhebt: Er gilt laut SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) als einer der gefährlichsten der Schweiz. Jonas Egli ist einer dieser jungen Menschen, der sich dennoch dafür entschieden hat. «Klar ist man sich des Risikos bewusst. Vor allem am Anfang war es schwierig, da ich mit den Sicherheitsregeln noch nicht vertraut war», sagt Egli, der beim Forstkommunalbetrieb Rüschegg angestellt ist.

Jede dritte Person

«Lernende sind von Anfang an bei allen Tätigkeiten dabei, dürfen aus Sicherheitsgründen jedoch noch nicht alles selbst machen», weiss Simon Dürig, stellvertretender Revierförster in Guggisberg. Denn der Umgang mit Maschinen und Bäumen bringt Gefahren mit sich, die Unfallquote ist hoch. Bei Waldarbeiten ist die Wahrscheinlichkeit, sein Leben zu verlieren, 20-mal höher als bei anderen Berufen, ist einem Video der SUVA zu entnehmen. Darin enthalten sind zehn Verhaltensregeln, die dieses Risiko minimieren sollen. Regeln, die über Leben und Tod entscheiden können. Beispielsweise soll bei besonders gefährlichen Tätigkeiten nicht allein gearbeitet werden. Ebenfalls sei es wichtig, stets mit den Teammitgliedern per Funk zu kommunizieren und den Fallbereich der Bäume zu überwachen. «Die Lernenden haben verschiedene Kurse, lernen wie man Bäume fällt, abgerutschte Hänge sichert, Waldstrassen baut oder mit Maschinen umgeht. Erst danach können sie bei diesen Tätigkeiten mithelfen», erklärt Dürig. Bevor eine Lehrestelle überhaupt vergeben werde, müsse immer abgewogen werden, ob jemand geeignet ist für diese risikoreiche Tätigkeit, meint er und fügt an: «Im Zweifelsfall besetzen wir die Lehrstelle lieber nicht.»

Deshalb sei das Schnuppern wichtig, wobei festgestellt werden kann, ob jemand fähig ist, sich den Gefahren bewusst zu sein. «Als Betrieb haben wir eine Verantwortung und wollen sicherstellen, dass am Abend alle gesund heimkommen. Denn, wenn etwas passiert, kommt es zu Narben, Amputationen, Schwerverletzten oder es kann gar tödlich enden; das wollen wir natürlich mit allen Mitteln verhindern», erläutert Dürig mit ernster Miene. Laut SUVA verunfallen von 1000 Forstwarten pro Jahr etwa 300, was statistisch gesehen jeder dritte ist. Eine deutlich höhere Zahl, als dies bei vielen anderen Berufen der Fall ist.

Viele Möglichkeiten

Trotz aller Gefahren gibt es viele junge Leute, die sich für diesen Beruf entscheiden. «Die Lernenden eignen sich während der Ausbildung ein grosses Wissen an, das von Botanik über Handwerk bis zu Sicherheit reicht», zählt Dürig auf. «Weiter ist speziell, dass unsere Arbeit entscheidend für die Zukunft des Waldes ist, deshalb denken wir in 150 Jahre-Schritten. Das macht es spannend», schmunzelt er.

Nach Abschluss der dreijährigen Ausbildung warten ausserdem verschiedene Weiterbildungen. «Es besteht die Möglichkeit, sich zum Vorarbeiter, zur Seilbahneinsatzleiterin oder zum Maschinisten auszubilden», nennt Dürig einige davon. Eine weitere Option sei ein Studium zum Förster oder zur Försterin an der Höheren Fachschule, ergänzt er. Nicht selten würden einige nach der Lehre in anderen Bereichen – bei der Polizei oder beim Gartenbau beispielsweise – landen. Geschuldet sei dies dem vergleichsweise niedrigen Einkommen oder dem erhöhten Unfallrisiko, weiss der Förster.

Wieso nehmen Menschen dennoch eine so grosse Unfallgefahr auf sich und schliessen zumindest ihre erste Ausbildung als Forstwart ab? Es muss die Begeisterung an der Vielfältigkeit des Berufs und der Natur sein. Eine, die überwiegt und die stärker ist als die Angst vor einem Unfall. Zumindest für Lehrling Jonas Egli trifft dies zu. «Die Arbeit ist zwar anstrengend, gefällt mir aber, da sie sehr abwechslungsreich ist», ist er überzeugt.