Stefan Grünenfelder, 1998 haben Sie die legendäre Kugelbahn auf dem Gurten installiert. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Kinder – und Erwachsene – damit gespielt haben?

Sie stellen Fragen! Nein, das weiss ich nicht, aber anhand der Abnützung müssen es Tausende gewesen sein. An eines erinnere ich mich aber genau: an die ungewöhnlich unkomplizierten Gespräche mit den Verantwortlichen. Meine Idee mit der Kugelbahn wurde innert Minuten gutgeheissen.

Wir haben recherchiert: In den über 15 Jahren haben Sie wohl gegen 250’000 Menschen mit der Kugelbahn eine Freude bereitet. Wie wurde die Bahn gewartet?

(Ist ob der Zahl sprachlos) Eine Viertelmillion Leute? Unglaublich! Aber zu Ihrer Frage: Die Kugelbahn wurde von den Mitarbeitenden der Gurtenbahn in Schuss gehalten, sie haben einen super Job gemacht, Kompliment.

Weshalb jetzt die neue Bahn?

Nach all den Jahren wäre eine grosse Revision fällig gewesen, viele Teile hätten neu aufgebaut werden müssen. Das ist teuer, weshalb seitens der Verantwortlichen des Kulturprozentes der «Migros Aare» entschieden wurde, eine neue Bahn bauen zu lassen, ebenso unkompliziert wie 1998. Treibende Kraft war dieses Mal Hans Traffelet, Geschäftsführer des Gurten – «Park im Grünen».

Welches sind die grössten Änderungen – im Vergleich zur bisherigen Bahn?

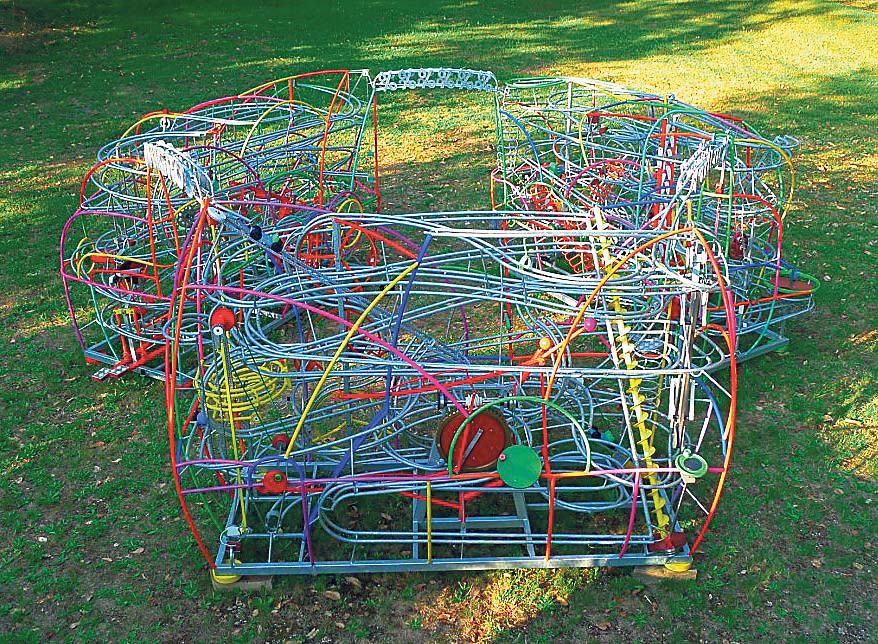

Nummer 19 ist grösser als die bisherige Nummer 4, es gibt auch wesentlich mehr Hebel zu bedienen, 30 insgesamt. Und die Bahn ist höher gebaut, damit sich niemand mehr den Kopf stösst, beim «unter den Brücken durchlaufen». Na ja, fast niemand mehr (lacht), die Brücken liegen 190 cm ab Boden. Die Kugeln legen vom Start bis ans Ziel gut 300 Meter zurück, dafür braucht man – will man die Bahn voll auskosten – ungefähr 45 Minuten.

Welches waren die grössten Herausforderungen bei Nummer 19?

Ich habe insgesamt zwei Jahre an der Bahn gearbeitet. Und die grössten Herausforderungen lagen bei den Mechanismen, zum Beispiel bei der Doppelschlange, von zwei Armen angetrieben, die harmonisch ineinandergreifen und die Kugel sanft transportieren. Eine grosse Herausforderung ist immer auch, die Unfallgefahr zu minimieren; dies geschieht beispielsweise mit dem Einbau von Rutschkupplungen, Abdeckungen und dem weitgehenden Vermeiden von Schwerkräften.

Wie kommen Sie zum Material?

Für die Rahmen, Geleise und Stabilisierungen verwende ich Eisenprofile, die ich mit Biegemaschine, Trennscheibe und Schweissanlage forme, nach

Ideen im Kopf, die selten zu Papier gebracht werden (schmunzelt). Für die Fördermechanismen produziere ich Kunststoffteile auf der Drehbank und der Fräsmaschine. Diese kombiniere ich mit Zahnrädern – aus Bronze, Stahl oder Kunststoff –, mit Getrieben, Ketten und anderen geeigneten Bauteilen. Wenn alles funktioniert, wird die Bahn demontiert und bei Galvaswiss in Wellhausen/TG feuerverzinkt, anschlies-

send nachbehandelt. Die Gewinde müssen neu gebohrt und die Passsitze ausgerieben werden. Nachher wird grundiert und lackiert. Zum Schluss wird sie am Bestimmungsort neu montiert.

Heute wird alles «verbürokratisiert». Müssen Sie die Bahnen homologieren lassen?

Kurz gesagt: Meine 19 Bahnen stehen in fünf Ländern, es gab noch nie ein Problem damit. Wenn Apparatschicks auf die Idee kommen würden, alles durch die Institutionen «jagen zu lassen», damit ich eine Bahn aufstellen kann, ist es Zeit für mich, aufzuhören.

Was passiert mit der bisherigen Kugelbahn auf dem Gurten?

Die Werkstatt der Stiftung Bächtelen in Wabern wird diese revidieren. Was nachher damit passiert, ist heute noch nicht bekannt.